キビコクNEWS

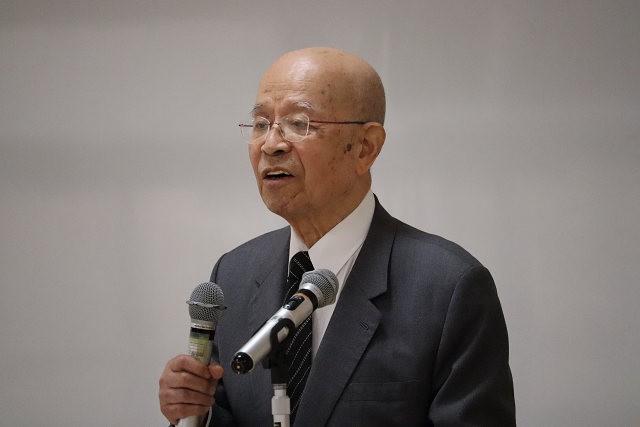

【外国学科】黒住宗晴先生の生き方 人は人につくしてひとになる

- 外国学科

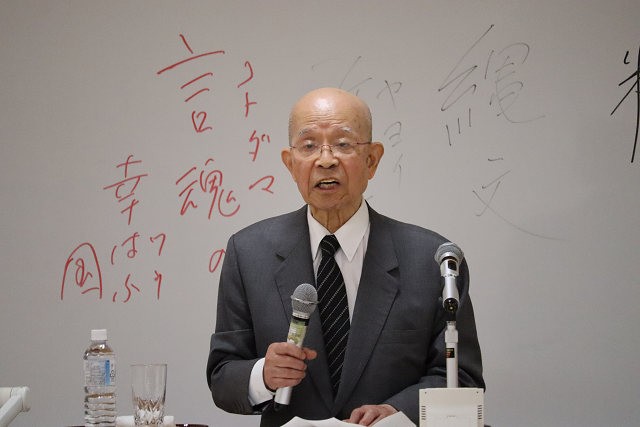

4月23日(水)、黒住教先代教主である黒住宗晴先生をお迎えし、生き方の講義をしていただきました。日本は天皇陛下の存在なくして存在しない。権力はないが、ただ祈るだけの存在。この問題を提起され、黒住先生の講義は始まりました。

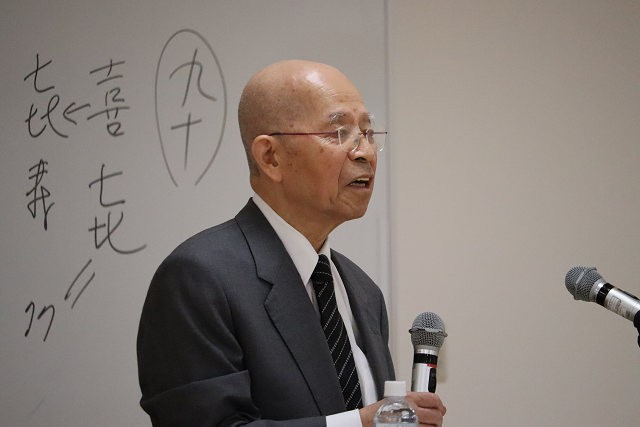

生きていくうえで、計算高いことも必要ではあろうが、縄文時代の人々の意思決定の基準である「勘」と「経験」は現代人にも当てはまる。数学者の岡潔先生は、昭和天皇のご下問「数学はどういうふうに研究するか」に、「「情緒」でいたします」と回答した。古代の「勘」、現代でいえば、「情緒」が核にあってこそ秀れた思考・意思が働く、と解説される。計算高い小賢しさでは、充実した人生は送れない。どの宗教、宗派であったとしても、宗教者は、ひとりでも多くの人に幸せになってもらいたいと願い、行動する。「生きざま」と「死にざま」が対比されるが、生き方を考える場合、「死にざま」の方が重要である。

日本語には「はら」を含む表現が多いが、学生のみなさんには、言霊(ことだま)の重要性を理解してほしい。留学生のみなさんには、日本語の多様な表現をぜひ学んでほしい。

学生のみなさんが親をどのように思われているのか分からないが、お父さん、お母さんほど、子どもを愛し、理解し、サポートしようとする人はこの世にいないことを知っておくべき。親は当たり前と思っているかもしれないが、親がなくなられて初めて親の大切さが分かる。亡くなられた時に分かっても、それではもう遅い訳です。

野球の殿堂入りしたイチロウは、天才と言われていますが、だから名選手だったと考える人が多いが、それはあり得ない。毎日こつこつと積み上げた練習の成果が、最終的に殿堂入りという栄光につながっている。現在大リーグで活躍中の大谷選手も、見えないところで、毎日こつこつと練習を積み上げている。だからこそ、天才と思われるような実績を残している。「天才だから野球がうまいのは当たり前」は、あり得ない。

一方、宗教はどの宗教でも共通している考え方がある。動物は親が子にしつけをする。人間も同じように、親が子どもにしつけをする。しつけとは、「きちんとすること」だ。宗教において、「人のためによろこぶ」、「誠(まこと)」、「人のために自己犠牲」があり、これこそが、人間の本性であり、生命の起点である。「人のため」とは簡単に言えば、「おれがおれがの「が」を捨てて、おかげおかげの「げ」で生きる」ことであろう。

黒住先生は、故ヨハネ・パウロII法王にお目にかかったそうです。その法王の博識に感銘を受けたそうです。キリスト教でいう十字架の精神を貫いた、昭和天皇を法王は尊敬していると明言された。昭和20年9月に行われた、昭和天皇とマッカーサー連合国最高司令官との間で行われた会見の内容を踏まえて、法王が発言された。昭和天皇が自分の命をかけ、日本国民を守ろうとマッカーサー指令官に訴えたことを、法王はご存じであった。

最後に、神道の鏡の意味を説明され、学生に向け、「人は人につくして人となる」、「人間にとって最大の仕事は自分自身を創り上げること」を示され、講義は終了した。

講義を受け、学生から2つの質問がありました。最初の学生は、「死にざま」が大切だと伺いしましたが、私たちは「死」というものをどのように考えたらよいのでしょうか?次に、「人につくすこと」の重要性を教えていただきました。日々の生活の中で、どのように意識して行動すればよいのでしょうか?との質問があった。

そして、学生からは、死生観、ひとにつくす大切さ、日本人の根源的な考え方が学べた、毎日こつこつ勉強する大切さが分かりましたなど、多くのコメントが寄せられました。

外国語学部外国学科では、「先達に学ぶ、人生のより良い『生き方』」をテーマとし、これまで日本を創ってきた人々、豊かで平和な社会を築いてきた人々の<生>の声を聞き、学生一人ひとりが、この国や社会のためにできることは何か、また自らが幸福な人生を送るために何をすればよいのか…など、それぞれが自分のあるべき将来について考える。そうすることで、今の自分を見つめ直すことができるようになる。また、自分の<志>を確認できるようになることを目標に、外国学科3年生の必修科目として「生き方」を開講しております。