キビコクNEWS

【教育】米国・ブラジル・カナダ夏季短期研修団との異文化理解交流(グローバル・スタディーズ入門)

- 教育

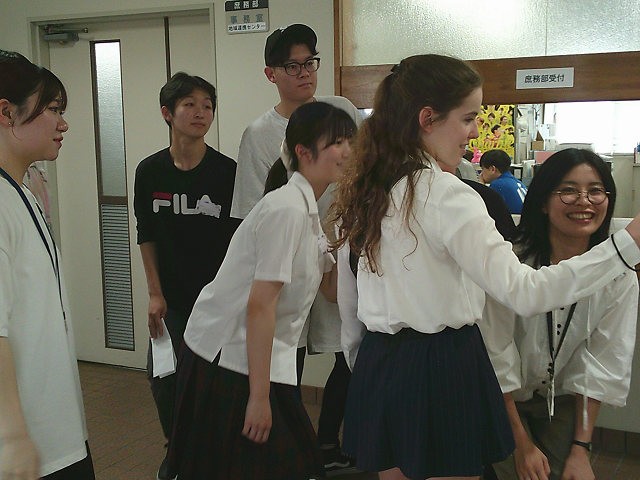

6月30日(月)一般教養科目のグローバルスタディーズ入門の授業に、夏季短期研修団で来日した米国フィンドレー大学、ライト州立大学、ブラジル・パラナ・カトリカ大学、パラナ連邦大学並びにカナダ・オカナガン大学の学生・教職員25名が参加しました。また、提携校の吉備高原学園高校インターナショナルコースの生徒さんと先生計11名が参加しました。さらに、外国学科のベトナム人留学生、フィンドレー大学に留学した学生も参加しました。せっかくの機会であるため、異文化理解の特別講義としました。普段は理論を中心とした授業が多いのですが、交流アクティビティ中心の授業としました。

まず、総勢180名を25のグループに分け、それぞれのグループで自己紹介をしてもらいました。日本人学生には事前に自己紹介を行うためのワークシートが渡してあり、英語のキーワードで自己紹介ができるように準備してもらいました。研修団の25名はみなさんオープンで、積極的に参加していただいたおかげで、各グループで拍手や笑い声が絶えませんでした。通じない場合は、写真を見せ合ったりして交流をしていました。これがアイスブレークになりました。

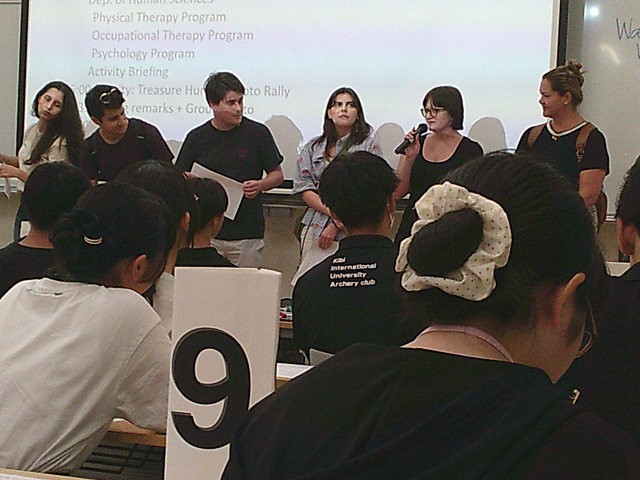

次に、グローバル・スタディーズ入門を履修している学生の代表が、看護学科、人間科学学科理学療法学専攻、作業療法学専攻、心理学専攻の順で、所属学科・専攻の概要や特徴をPPTスライドを用い、英語で発表しました。事前準備の成果もあり、分かりやすい説明でした。それぞれの学科の特徴がよく表れていました。それぞれの発表が終わると大きな拍手があり、発表した学生は大きな達成感を得ました。自信がついたと思います。

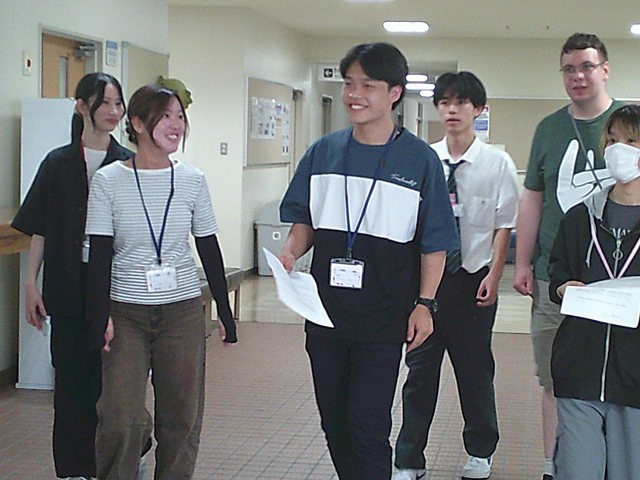

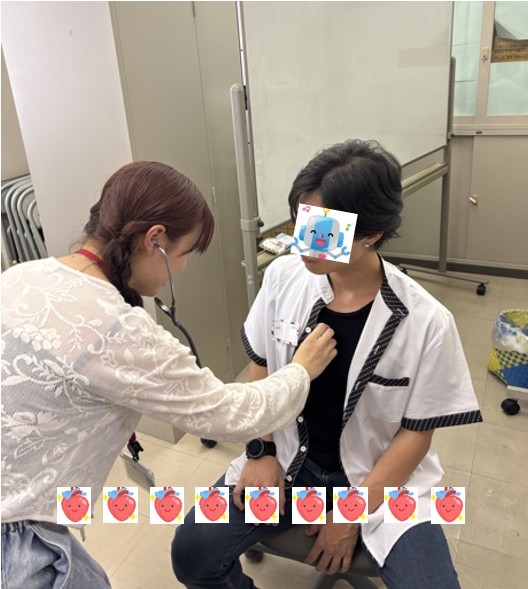

その後、180名でグループ・アクティビティをしました。Treasure Hunt(宝探し)です。5つの課題が与えられ、それぞれの課題を行い、その証拠写真を撮ってくるものです。課題には、「図書館で、指定の本または雑誌を探し、図書館司書と写真を撮る」「キャンパスにいる留学生を探し、写真を一緒に撮る」「看護学科のセミナールームに行き、ゲストの血圧を測るか、聴診器で心音を確認する」「骸骨モデルと一緒に、担当の先生と写真を撮る」などでした。グループのメンバーで協力して、キャンパス内を動き回りました。同じ課題を一緒に取り組むと、コミュニケーションを取り合い、グループ内に一体感が生まれます。動き回っているうちに、異文化理解を自然と学びます。制限時間は30分でしたが、最初に戻ってきた「優勝」グループは、20分で完了でした。キャンパス内はアップダウンがきついので、メンバー全員が汗だくで戻ってきました。授業終了までの時間を惜しみ、グループ内でお互いをたたえあい、グループで写真を撮ったりと忙しかったです。

最後に、180名の参加者で記念写真を撮り終了となりました。参加者全員にとって、思い出深い経験となりました。授業終了後も、名残惜しそうに話し合っていたり、SNSの交換をしていました。

交流を通しての学生の声

国際交流はとても新鮮だった。自身の視野を拡げてくれる貴重な体験となった。

知っている単語を繋げたり、身振り手振りでも留学生に伝わったことは嬉しかった。彼らもSo Goodと返してくれた!(^^)!

正しい英語で伝えようとして話すのをためらうのではなく、間違っていても伝えようとすることが大事だと感じた。

言葉は分からなくても、相手に伝えたいと思う気持ち、相手を知ろうとする気持ちが大切で、お互いを理解することへとつながっていく。

言葉は分からなくても、同じ課題(Treasure Hunt)を一緒に行って、協力して何かを成し遂げられたことで留学生との距離が縮まった。

英語は苦手で自己紹介でも緊張したが、留学生はフレンドリーで話しやすく、スマフォの翻訳機能を活用したり、相手の表情を観察したりしながら、しっかり伝わったようなので安心した。

日本では飲酒に年齢制限があることに驚かれたり、留学生の母国よりも日本の気候の方が厳しいことなど、留学生との関わりを通して異文化を感じることができ、面白かった。

他学科の紹介のプレゼンは、自身の学科とは異なる活動や授業が行われていて興味深かった。

看護学科も、代表で学科のプレゼンを行ってくれて素晴らしかった。

英語が話せるように頑張りたい。

今後も交流を続けていきたい。

留学生や他学科の人たちとも交流できて楽しかった。

担当教員からのコメント

言葉の大きな壁を感じながらも、知っているWordsをつなげたり、ボディーランゲージ、スマフォの翻訳機能を駆使しながら、何とか伝えようと頑張っている姿勢は微笑ましく思えました。

学生たちの所感にもありましたが、留学生たちが、会話の流れ(speed)に合わせてくれたり、誉め言葉を返してくれたりと優しく、フレンドリーに接してくれたことが、学生たちの気持ちも和ませ、英語で話す勇気をもらっていたようで、短時間の中で、素敵な関係性が築けていけたこと(ラポール形成)に少し驚きも感じました。

この交流をきっかけに、学生一人、一人が、世界の平和の懸け橋になってくれることを期待します。