キビコクNEWS

第74回フリーコーヒーにて初の「フリーコーヒー祭」を開催! ~地域・世代・国境を超えた交流の場~

- 経営社会学科

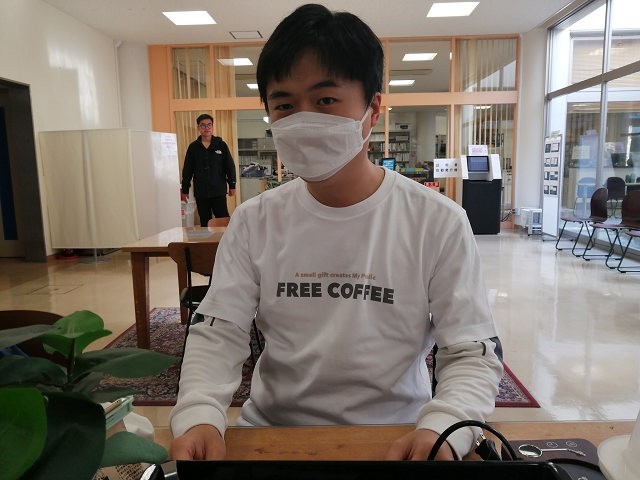

経営社会学科では、2023年からキャンパス内での「フリーコーヒー」活動を続けています。第74回目となる今回は、規模を拡大し、初めての試みとなる「フリーコーヒー祭」を開催いたしました。

当日は、経営社会学科の大西ゼミ(3・4年)19名に加え、作業療法学科・園芸療法ゼミ(3年)と学園関連施設である特別養護老人ホーム「グリーンヒル順正」から10名の皆様にもご参加いただき、学科や世代の枠を超えたコラボレーションが実現しました。

⭐︎キャンパスが「世界のカフェ」に

今回は学内の3カ所にブースを展開し、大西ゼミの留学生と日本人学生が協力して、各国の特色ある飲み物やお菓子を振る舞いました。

<6号館事務所前> 日本・ネパール組は、味わいの異なる3種類のコーヒー飲み比べを提供。ベトナム組は、屋台にてベトナムコーヒーと共に、ゼミ生の故郷であるフエ市の名産菓子「メーヤン(胡麻菓子)」を振る舞い、異国情緒あふれる空間となりました。

<アジア村> 中国・インドネシア組が担当。ココナッツミルクを使った特製コーヒーを提供し、留学生たちののんびりとした温かい雰囲気が来場者を和ませていました。

<学生会館KIUB> 日本・中国組によるコーヒー提供に加え、スリランカ組はスパイス香る本格的なスリランカ・チャイを提供しました。

⭐︎地域高齢者の方々との心温まる「園芸療法」コラボ

今回の目玉の一つは、作業療法学科・園芸療法ゼミと、特別養護老人ホーム「グリーンヒル順正」とのコラボレーションです。 学生会館では、学生と施設の入所者様が以前から一緒に漬け込んで準備してきた「梅シロップ」を使い、梅炭酸ソーダや梅ジュースが振る舞われました。

当日は施設長や職員の方に加え、2名の利用者様も「ふるまい」に参加されました。普段は施設で静かに過ごされることが多いという利用者様も、この日は笑顔で「どうぞ」とジュースを手渡しされ、生き生きとコミュニケーションを取られていました。 「千円で売れるよ!」「これは買えないんですか?」と学生から大絶賛の声が上がり、用意した70カップがあっという間になくなるほどの盛況ぶりでした。

施設長からは「利用者の皆様が笑顔で過ごしている姿を見て嬉しく思います。今後もこのような活動を続けていきたい」との温かいメッセージをいただきました。まさに「フリーコーヒー療法」とも呼べるような、笑顔と会話が生まれるケアの場となりました。

⭐︎学生の成長と「居場所」づくり

今回のイベントでは、1年生の頃は大人しかった学生がリーダーシップを発揮して動く姿や、留学生が「先生、コーヒーどうですか」と積極的に声をかける姿など、学生たちの頼もしい成長が多く見られました。 事務棟前、アジア村、学生会館とそれぞれの場所で、国籍も学科も年齢も異なる人々が入り交じり、74回の積み重ねを感じさせる「心地よい空間」がキャンパス全体に広がりました。

作業療法学科と看護学科の参加者の皆さんの声を載せておきます。

とっても当日の様子がわかって、嬉しい声でした。

<作業療法学科の声>

入所高齢者の社会参加支援

〜手作り梅ソーダで生まれる社会参加を通して得られる生きがいと世代間交流の促進〜

当大学の連携施設である特別養護老人ホーム グリーンヒル順正では、作業療法学科教員が2013年から園芸療法の実践に関わっています。

今年度は、13年続く園芸療法をさらに発展させ、入所高齢者の社会参加を支援する新しい取り組みとして、**「手作り梅ソーダの地域への振る舞い企画」**を実施しました。大西ゼミのフリーコーヒーとコラボさせていただき、とても賑やかな時間となりました。

今回の企画では、まず園芸療法ゼミの学生が7月に梅を収穫。その後、施設に戻り、ゼミ学生・高齢者・職員が協働で梅の仕込みを行いました。この共同作業が世代を超えた交流の機会となりました。高齢者の方々が毎日、梅の変化を見守り、約半年後の11月、シロップが完成。これを記念し、高齢者の方々を大学に招き「梅ソーダの振る舞い会」を開催しました。

普段、社会とのつながりが希薄になりがちな入所高齢者の方々にとって、この日は特別な体験となりました。ご自身で作った梅ソーダを大学生に「どうぞ」と笑顔で手渡す主体的な行動が多く見られたことは、役割を持つことによる「生きがい」の再認識という園芸療法の効果を示すものでした。また、大学生にとっても、高齢者の方々の主体性や施設の役割を深く理解する貴重な体験学習の機会となりました。

この取り組みは、高齢者の方々には施設外での社会参加機会と生きがいを、大学生には世代間コミュニケーションの学びと実践的な地域貢献を提供しました。今後も、園芸活動を通じて、入所高齢者の方々が社会とつながり、いきいきと生活できる機会を継続して創出していきたいと考えています。

<看護の視点から体験した「世代・分野を超えたつながり」>

看護学科の学生も、老年看護学の一環として、イベントに参加させていただきました。

学生会館のブースには、経営社会学科や作業療法学科の学生、施設利用者の方、そして看護学生が一緒に集まり、世代や立場をこえてゆったりとした交流の時間が流れていました。

利用者の方が学生に順番に梅ジュースを振る舞ってくださったあと、それを味わいながらみんなで加工作業をされているときの写真をかこみ、梅シロップづくりの工程を丁寧に教えてくださいました。

ヘタを一つずつ取ること、水気をしっかり拭き取ること、氷砂糖と一緒に静かに漬け込むこと。

そんな一つひとつの手間が、このおいしさにつながっているのですね!と話すと、利用者の方が誇らしそうに笑われた姿がとても印象的でした。

また、恋ばなや人生の先輩からのアドバイスやなど…!

とても和やかで楽しい時間を過ごすことができました。

交流のあと、看護学生からは次のような声が聞かれました。

・認知症という情報だけで判断せず、その人の表情や人柄を大切にしたいと思った

・年齢や診断名からは、その人の力や魅力は測れないと感じた

・地域の場に出て多世代と関わる高齢者の姿から、外出や社会参加の大切さに気づいた

・多様な人々と同じ場にいることで、人とのつながりが健康や生活に与える力を実感できた

今回、分野や世代、地域を越えて出会ったつながりの中に看護の視点から参加させていただき、とても貴重な時間となりました。

このような温かい交流の場に参加させていただいたことに、心より感謝いたします。

ご来場いただいた皆様、ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。